仕事を辞めたいと感じるとき、「これって甘えなのかな?」と自分を責めてしまうことがありますよね。でも、その気持ちは決して「甘え」ではなく、あなたの心と体からの大切なサインかもしれません。

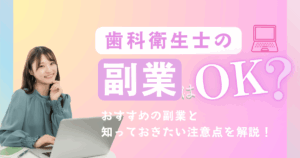

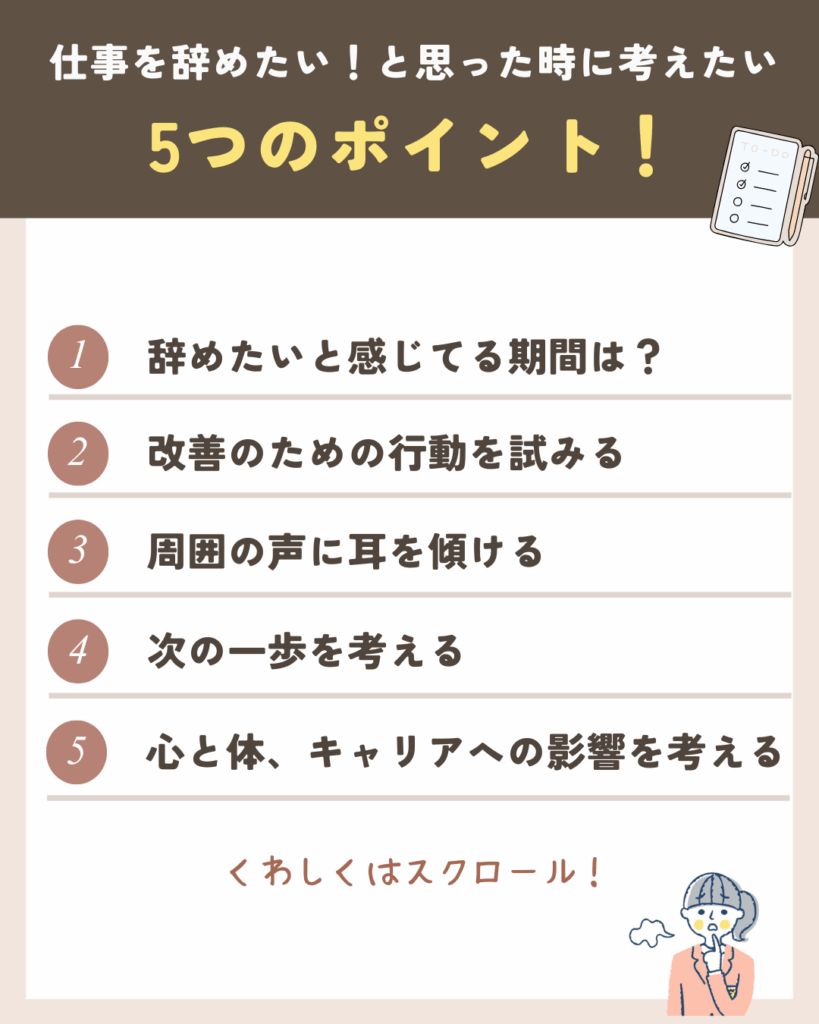

辞めたいと思う気持ちは、実は自分の価値観や将来について深く考えるきっかけになります。ここでは、その気持ちと正面から向き合うための5つのポイントをお伝えします。

d latte編集部 まい

歯科衛生士歴8年。個人開業医での勤務を経て、現在は訪問歯科診療に携わる。高齢者の口腔ケアや摂食嚥下機能の維持・向上に情熱を注ぐ。介護施設での口腔ケア指導も行い、多職種連携の重要性を実感している。「口から始まる健康づくり」をモットーに、実践的なアドバイスを発信している。

「仕事を辞めたい」は自分と向き合うチャンス!5つの大切なポイント

1. 辞めたいと感じている期間はどれぐらい?

つらい気持ちがどのくらい続いているでしょうか?一時的な落ち込みなら、休息や気分転換で回復することもあります。

でも、何ヶ月も毎日「もう限界」と感じているなら、それはあなたの心と体からの重要なメッセージです。自分の気持ちの変化を時系列で整理してみると、客観的な判断ができるようになりますよ。

毎日のように湧き上がる「辞めたい」という気持ち。それは決して甘えではなく、自分自身を守ろうとする大切なサインかもしれません。

2. 改善のための行動を試みる

現状を変えるために何か行動してみましたか?上司との対話、仕事の進め方の工夫、新しいスキルの習得。こうした努力をした上での「それでもやっぱり辞めたい」という思いは、単なる逃げ出しではなく、熟考の末の判断と言えるでしょう。あなたの頑張りを自分自身で認めてあげてくださいね。

3. 周囲の声に耳を傾ける

信頼できる人に話を聞いてもらうと、新しい視点が得られることがあります。家族や親しい友人、メンターなど、あなたを気にかけてくれる人に状況を話してみましょう。

「確かにそれはつらそうだね」という反応があれば、あなたの感じている問題は客観的にも存在している可能性が高いです。一人で抱え込まないことが大切です。

一人で悩んでいると見えなくなることも、信頼できる人との対話で見えてくることがありますね。客観的な視点を得られることで、自分の感じている想いがより明確になるのかもしれません。

4. 次の一歩を考える

「今の仕事から逃げたい」だけでなく、「次はこうしたい」という前向きな展望があれば、それは建設的な人生の選択です。

転職先の候補、身につけたいスキル、挑戦したい分野など、次のステップが見えていると、今の不満が「次への一歩」に変わります。未来の自分に投資する気持ちで考えてみましょう。

5. 心と体、キャリアへの影響を考える

現在の環境があなたの健康やキャリア形成にどんな影響を与えているでしょうか。睡眠障害、うつ症状、身体的不調が続くなら、それは「我慢すべきこと」の範囲を超えています。

また、スキルが陳腐化している、業界の変化に取り残されているといった状況も、長期的なキャリアにとって危険信号です。あなたの人生の主人公はあなた自身です。

心と体の声に耳を傾けることは、自分を大切にする第一歩ですね。現在の状況が将来の自分にどう影響するかを考えることで、本当に必要な選択が見えてくるのかもしれません。

仕事を辞めたいと思う代表的な理由9選!あなたはどのタイプ?

ここでは自分以外の人たちが実際にはどのような理由で「辞めたい」と感じることが多いのか代表的な9つの仕事を辞めたい理由をご紹介していきます。

どんな選択をするにしても、それが「甘え」か「正当な理由」かを他人が決めることではありません。大切なのは、あなた自身が自分の気持ちと向き合い、納得のいく選択をすることです。

1. 職場の人間関係で心が疲れている

毎日顔を合わせる職場の人間関係は、仕事のやりがいにも大きく影響します。上司からの厳しい叱責、同僚との価値観の違い、部署内の派閥争い、パワハラやモラハラなど、人間関係のストレスは蓄積されやすいもの。

特に一日の大半を過ごす職場だからこそ、「この人たちと一緒にいるのがつらい」という気持ちは、単なる愚痴ではなく真剣に向き合うべきサインかもしれません。

一日の大半を過ごす場所での人間関係の悩みは、想像以上に心に深い影響を与えるものですね。その疲れは決して小さなことではなく、自分の心を守るための大切な警告なのかもしれません。

2. 「この仕事、私に合ってないかも」と感じる時

毎日の業務に「これって私がやりたかったことなのかな?」と疑問を感じることはありませんか?自分の強みが活かせない、興味のない分野、価値観に合わない仕事内容など、適性とのミスマッチは大きなストレス源になります。

特に、努力しても成果が出ない、仕事にワクワク感がない、日々の業務に意義を見出せないといった状況が続くと、「合っていない」と感じるのは自然なことです。

3. 毎日残業続きで自分の時間が持てない

「仕事が終わったら何もする気力が残っていない」「休日も疲れを引きずっている」という状態は、心身ともに消耗しています。

慢性的な長時間労働、締切に追われる毎日、休日出勤の常態化などは、プライベートの充実を妨げるだけでなく、健康にも深刻な影響を与えることも。ワークライフバランスの崩れは、「辞めたい」と思う大きな理由になりがちです。

4. 「頑張りが給料に見合わないな」と思うとき

努力や成果が正当に評価されていないと感じると、モチベーションは低下します。同業他社と比べて明らかに低い給与水準、頑張っても変わらない評価制度、残業代が支払われないサービス残業の常態化など、「これだけ働いているのに」という不公平感は徐々に大きくなっていくもの。

金銭的な評価は、会社があなたの価値をどう見ているかの現れでもあります。

5.「このままで成長できるのかな?」という不安

同じ業務の繰り返しで新しい学びがない、チャレンジングな仕事を任せてもらえない、スキルアップのための研修制度がないなど、成長の機会が限られていると感じることはありませんか?

特に若手のうちは、「このままでは市場価値が上がらない」「業界の変化に取り残される」という焦りや不安が、「辞めたい」という気持ちにつながることも少なくありません。

現在の環境で感じる物足りなさや不安は、より充実したキャリアを求める自然な気持ちなのかもしれません。その想いを大切にしたいですね。

6. 会社の将来が見えず不安を感じる

業績の悪化、リストラの噂、主力事業の衰退、時代に合わないビジネスモデルなど、会社の先行きに不安を感じると、自分の将来も見えなくなります。

「このまま残っていても大丈夫だろうか」「数年後にこの会社・業界はどうなっているのだろう」という不安は、決して杞憂ではなく、キャリアを守るための重要なサインかもしれません。

7. 体調不良や心の不調が続いている

「日曜の夜になると憂鬱になる」「出社前に体調が悪くなる」「夜も仕事のことが頭から離れない」といった症状は、心と体からのSOSです。

慢性的な頭痛、不眠、胃腸の不調、意欲の低下などが続くとき、それは単なる一時的な疲れではなく、環境を変える必要があるサインかもしれません。心身の健康は何よりも優先すべきものです。

8. 通勤時間や勤務地に負担を感じる

片道1時間以上の長時間通勤、満員電車でのストレス、家族との時間が持てない、趣味や自己啓発の時間が確保できないなど、通勤や勤務地の問題は日々の生活の質に大きく影響します。また、突然の転勤命令で家族関係に支障が出ることもあります。

通勤や勤務地の負担は、一見「我慢すべきこと」と思われがちですが、長期的には大きなストレス要因になります。

9. さらなるステップアップを目指したい

より大きな挑戦、高い報酬、専門性の追求、理想の働き方の実現など、今の環境では叶えられない目標がある場合、それは「辞めたい」と感じる前向きな理由とも言えます。

特に自分の市場価値が高まっていると感じる時期には、新たな環境で可能性を広げたいという気持ちが芽生えるのは自然なこと。キャリアアップのための転職は、むしろ積極的な選択と言えるでしょう。

前向きな動機からの転職は、人生をより豊かにする大切な一歩なのかもしれません。

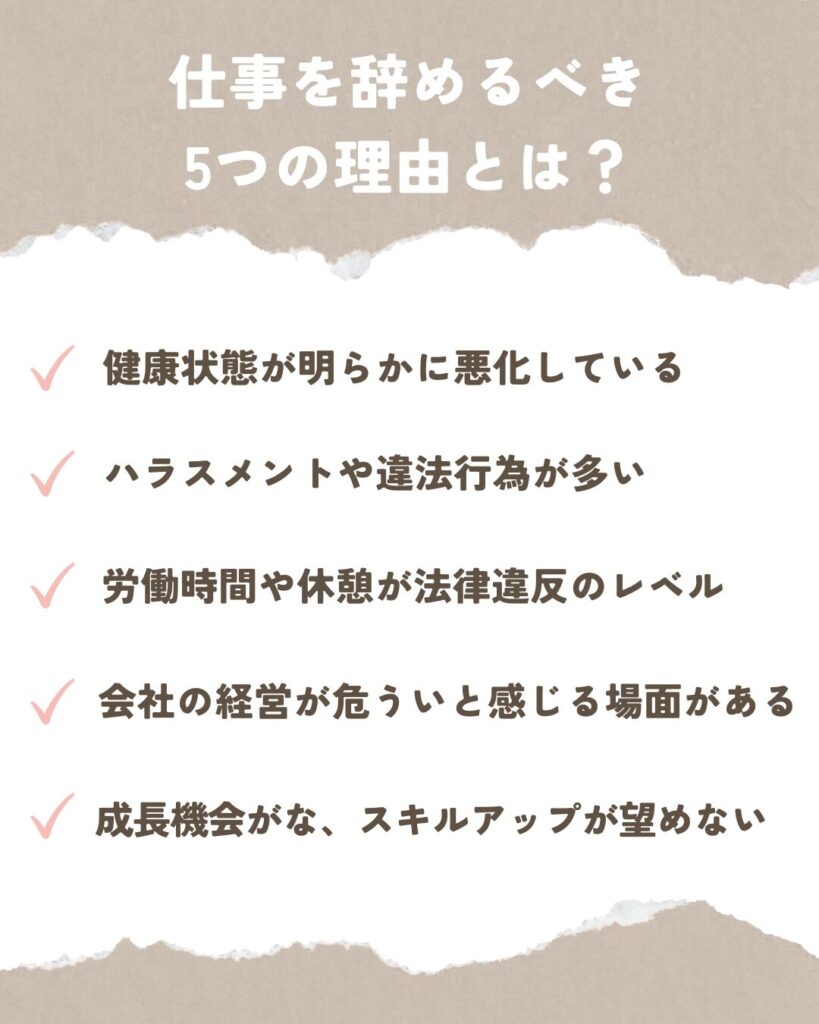

甘えではない!仕事を辞めるべき5つの理由とは?

1. 健康状態が明らかに悪化している

体や心の健康は何物にも代えがたい大切なものです。仕事が原因で不眠が続く、食欲不振や体重の急激な変化がある、日曜夜になると頭痛や吐き気に襲われる、抑うつ状態が続くなど、健康状態の悪化は最も深刻なサインです。

医師から「環境を変えた方がいい」とアドバイスされたり、薬に頼らないと仕事に行けない状態なら、それは明らかに「甘え」ではなく、自己防衛のための正当な理由と言えるでしょう。

心と体が発するSOSのサインを無視し続けることは、本当の意味での頑張りではありません。健康を守ることは自分への最大の責任でもあります。

2. ハラスメントや違法行為が日常的に行われている

暴言や侮辱的な言動、性的な嫌がらせ、合理的理由のない叱責、特定の人への過度な負担強要など、ハラスメント行為が日常化している環境は、決して「耐えるべき」ものではありません。

また、顧客への虚偽説明、データの改ざん、法令違反の業務指示などの違法・不正行為に加担を強いられる状況も、辞めるべき明確なサインです。あなたの尊厳や倫理観を守ることは、決して「甘え」ではないのです。

3. 労働時間や休憩が法律違反のレベル

毎月の残業時間が80時間を超える、休日出勤が当たり前、深夜まで働いても残業代が支払われない、昼食すら取れないほどの休憩なし勤務が続く—こうした状況は、単なるハードワークではなく、労働基準法違反の可能性が高いものです。

「みんな頑張っているから」と我慢することは美徳ではなく、むしろ違法な労働環境を容認することになります。法律で守られるべき権利を主張することは、決して「甘え」ではありません。

4. 会社の経営が危ういと感じる場面が増えた

取引先や顧客の急激な減少、資金繰りの悪化、給与支払いの遅延、リストラの繰り返し、設備投資の極端な削減など、会社の経営状態が危機的な状況は見過ごせないサインです。

「会社への忠誠心」と言われて踏みとどまっても、突然の倒産で失業するリスクもあります。沈む船から脱出することは臆病ではなく、自分のキャリアを守るための賢明な判断なのです。

5. 成長機会が全くなく、スキルアップが望めない

何年経っても同じ業務の繰り返し、新しい技術や知識に触れる機会がない、社内外の研修制度が利用できない、チャレンジングな仕事を任せてもらえないなど、成長の機会が著しく制限されている環境は危険信号です。

特にIT業界など技術革新の激しい分野では、数年のスキル停滞が市場価値の大幅な低下につながることも。自分の将来性を守るための転職は、「逃げ」ではなく「攻め」の選択と言えるでしょう。

変化の激しい時代だからこそ、自分の成長を第一に考える選択は、むしろ責任感の強さを示しているのかもしれません。

甘えと思われてしまうかもしれない仕事を辞めたい理由とは?

1. 「仕事が難しい・できない」という理由

新しい職場や業務では誰でも戸惑いや挫折を経験するもの。しかし「難しいからやめたい」と早々に諦めると、成長の機会を逃す可能性もあります。

大切なのは、「難しい」と感じる具体的な原因を特定すること。

単に経験不足なのか、必要なサポートがないのか、それとも本当に適性が合わないのか。適切な研修や指導があれば克服できる場合も多いですが、十分な期間努力しても状況が改善しないなら、別の選択肢を考えることも必要かもしれません。

「難しい」という感情の奥にある真の原因を見極めることは、自分自身を深く理解する大切なプロセスです。努力と適性のバランスを冷静に見つめることで、本当の答えが見えてくるのかもしれません。

2. 「もっと楽な仕事があるはず」という思い

どんな仕事にも大変な側面はあるもの。単に「楽をしたい」という理由だけでは、次の職場でも同じ不満を抱く可能性が高いでしょう。

しかし「楽」という言葉の裏に隠れた本当の思いに目を向けることが大切です。例えば、過剰な労働時間、非効率なプロセス、不必要なストレスなど、改善すべき正当な問題がある場合も。「楽」を求める本当の理由を掘り下げ、それが単なる怠惰なのか、それとも合理的な環境改善への願望なのかを見極めましょう。

3. 「上司や先輩の指導が厳しい」という不満

成長のためには時に厳しい指導も必要です。しかし、「厳しい指導」と「パワーハラスメント」の境界線は時に曖昧。一方的な叱責、人格否定、過度な叱り方などが含まれる場合は要注意です。

大切なのは、その「厳しさ」が成長につながるものなのか、単なる威圧や嫌がらせなのかを見極めること。また、指導の受け止め方や自分のコミュニケーションスタイルを見直してみることで、関係性が改善することもあります。

4. 「職場の人間関係が面倒」という理由

どんな職場にも様々な人がいるため、全員と完璧に関係を築くことは難しいもの。「面倒」と感じる前に、自分のコミュニケーション方法や期待値を見直してみることも大切です。

しかし、明らかな派閥争い、陰口の蔓延、孤立させるような行為など、職場の人間関係が極端に有害な場合は別。「面倒」の中身を具体的に言語化し、改善できる部分から取り組んでみることで、新たな視点が見えてくるかもしれません。

人間関係の「面倒さ」にも様々な層がありますね。表面的な違和感なのか、それとも根深い問題なのかを見極めることが大切です。

5. 「通勤が面倒くさい」という理由

通勤時間の長さや混雑具合は、日々の生活の質に大きく影響します。しかし「面倒くさい」という理由だけでは、「甘え」と捉えられがちです。

重要なのは、その通勤が具体的にどう影響しているかを考えること。家族との時間が持てない、健康に悪影響がある、自己啓発の時間が確保できないなど、生活全体への影響が大きい場合は、在宅勤務の相談や時差出勤の活用など、工夫の余地がないか探ってみる価値があります。

6. 「なんだかやりがいを感じない」という漠然とした思い

「やりがいがない」という漠然とした感覚だけでは、周囲から「甘え」と見られがちです。しかし、この感覚は見逃せない重要なサイン。

大切なのは「なぜやりがいを感じないのか」を具体的に言語化すること。自分の価値観や強み、興味との不一致がないか、成長の実感が得られているか、仕事の社会的意義を感じられるかなど、掘り下げて考えてみましょう。漠然とした不満を具体的な課題に変えることで、解決の糸口が見えてくるかもしれません。

入社時期別・悩みの乗り越え方

自分の状況と照らし合わせながら読み進めてみてください。そして、あなたの入社歴に合わせた具体的なアドバイスも紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

入社したばかりで辞めたい場合

「分からないことだらけ」の不安を軽減するには?

新しい環境では誰もが「何も分からない」状態から始まります。ぜひノートを1冊用意して、分からないことや重要な情報を書き留める習慣をつけましょう。

同期がいれば情報共有をしたり、先輩に「新人時代はどうでしたか?」と聞いてみるのも効果的です。最初の1〜2ヶ月は「学習期間」と割り切ることで、心理的な負担を減らせます。

新人時代の「分からない」は成長への第一歩ですね。その不安を受け入れながら、一つずつ積み重ねていく過程こそが、将来の自信につながる大切な時間です。

「期待と現実のギャップ」を感じてしまう時には?

入社前のイメージと実際の業務に違いがあると戸惑うものです。まずは「なぜギャップを感じるのか」を具体的に書き出してみましょう。

その上で、上司や先輩に「この業務についてもっと知りたい」と前向きに質問することで、理解が深まり受け入れやすくなります。また、最初の仕事は「土台作り」の段階と考えれば、視野を広げられるかもしれません。

「人間関係の不安」を感じてしまう時には?

新しい職場での人間関係づくりは緊張するものです。まずは挨拶や感謝の言葉を大切に、誠実なコミュニケーションを心がけましょう。

休憩時間に少しずつ会話の輪に入る、社内ランチに参加するなど、小さな一歩から始めるのが効果的です。また、仕事以外の話題(趣味や時事ネタなど)も少し準備しておくと会話が広がりやすくなります。

「自分は役に立てているのか」という不安に感じる時には?

最初のうちは「足手まとい」になっていると感じがちですが、これも成長過程の一部です。自分ができることを少しずつ増やしていく目標設定が大切です。

例えば「今週は〇〇の作業を覚える」など、小さな目標を立てて達成感を味わいましょう。また、質問するときは事前に自分なりに調べてから「〇〇について調べたのですが、△△の部分が分かりません」と具体的にすると、先輩も教えやすくなります。

最初は「役に立てない」と感じる気持ちも、実は向上心の表れなのかもしれません。小さな成長を積み重ねることで、いつの間にか頼られる存在になっている自分に気づく日が来るでしょう。

入社半年程度で辞めたい場合

「まだ慣れない」焦りを感じてしまう時には?

半年経っても完璧に仕事をこなせなくて当然です。業務の流れは理解できても細かいケースへの対応まで習得するには時間がかかります。

「できること・できないこと」リストを作り、できることが増えているのを可視化しましょう。また、先輩に「半年でここまでできれば十分」という基準を聞いてみると、自分の進捗状況を客観視できます。

「ミスが減らない」とストレスを感じる時には?

同じミスを繰り返すと自己嫌悪に陥りがちですが、対策を立てることが大切です。ミスの内容、原因、再発防止策をノートに記録し、チェックリストを作って活用しましょう。

また、「ミスをゼロにする」より「ミスの影響を最小限にする」という考え方に切り替えると、心理的負担が減ります。早めに報告・相談する習慣も重要です。

「この仕事が合わないかも」と感じてしまう時には?

何が「合わない」と感じるのか、具体的に書き出してみましょう。「スキル面」「価値観」「働き方」「人間関係」など、カテゴリ分けすると問題が明確になります。

その上で「改善できる点」と「環境に依存する点」を区別し、改善できる部分から取り組んでみることが大切です。また、社内の他部署の仕事内容を調べてみると、異動という選択肢も見えてきます。

「人間関係がうまくいかない」状況を改善する方法

半年経つと人間関係のパターンが固定化してきます。まずは自分からコミュニケーションの機会を増やす工夫をしましょう。

例えば、困っている同僚に声をかける、ランチに誘う、業務改善のアイデアを提案するなど。また、特定の人と関係が難しい場合は、その人との関わり方だけでなく、味方になってくれる人を見つけることも大切です。悩みを一人で抱え込まず、信頼できる上司や先輩に相談してみましょう。

人間関係の固定化に立ち向かう小さな一歩が、職場全体の雰囲気を変える力を持っているものです。自分から動くことで見えてくる新しい関係性に、きっと希望を感じられるはずです。

入社1年程度で辞めたい場合

1年間の成長を客観的に評価する方法

入社時と現在の自分を比較し、具体的にどんなスキルや知識が身についたか書き出してみましょう。また、上司や先輩からのフィードバックを整理し、第三者からの評価も参考にします。

さらに、同期との情報交換で自分の位置づけを把握したり、業界標準のスキルセットと比較して自分の強み・弱みを分析するのも効果的です。

「このまま続けるべきか」を判断するための整理法

「続ける理由」と「辞める理由」を紙に書き出し、それぞれに重み付けをしてみましょう。また、5年後の理想像を描き、現在の環境がそこに繋がるかを考えます。

転職市場での自分の価値を知るために、転職サイトで類似ポジションの求人要件を確認したり、キャリアコンサルタントに相談するのも有効です。判断に迷ったら、「あと半年続けたらどうなるか」という時間軸で考えてみるのもおすすめです。

1年での転職を有利に進めるためのアピール方法

1年という期間は短いですが、「何を学び、どう成長したか」を具体的に示せれば転職活動での弱点にはなりません。業務内容、関わったプロジェクト、達成した成果を数値化して整理しましょう。

また、現職での経験が次のキャリアにどうつながるかというストーリーを構築し、「なぜ今転職するのか」の前向きな理由を準備することが重要です。

短い期間でも確実に積み重ねた経験は、必ず次のステップへの貴重な財産となります。その学びを言語化することで、自分自身の成長にも改めて気づくことができるでしょう。

次へのステップアップに向けた準備を始める方法

まずは業界動向や求められるスキルを調査し、自己啓発計画を立てましょう。資格取得や副業、オンライン学習など、現職と並行して始められるものから取り組むのがおすすめです。

また、LinkedIn等のプロフィールを充実させ、業界セミナーやイベントに参加して人脈を広げることも大切です。歯科衛生士向けの転職サイト・転職エージェントに登録して市場価値を知り、面接対策を始めるのもこの時期に効果的です。

入社2〜3年程度で辞めたい場合

増える責任とプレッシャーに対処する方法

中堅社員として期待が高まる中、タスク管理の効率化が重要です。優先順位づけのスキルを磨き、「緊急×重要」のマトリクスでタスクを整理しましょう。

また、後輩や新人への指導を任されることも増えるため、教え方のコツを学んだり、自分の経験を体系化することも大切です。無理な期待には「今はこれに集中したい」と建設的な提案をすることも必要です。

キャリアの方向性を見直す具体的な方法

2〜3年経つと自分の強みや興味が明確になってきます。「どんな仕事が楽しいか」「どんな環境で力を発揮できるか」を振り返り、将来のキャリアパスをいくつか描いてみましょう。

社内外の先輩のキャリアを参考にしたり、異なる部署の業務内容を調べることも視野を広げるのに役立ちます。また、自分のスキルセットを棚卸しし、市場価値の高いスキルとのギャップを把握することも重要です。

社内でキャリアチェンジする方法

社内でポジションを変えるには、まず希望する部署の情報収集から始めましょう。その部署の人とランチをしたり、プロジェクトで協働する機会を作ることが大切です。

また、上司に「こういうスキルを伸ばしたい」「会社にこう貢献したい」と前向きな理由で異動希望を伝えると理解されやすくなります。希望部署で必要なスキルを先に身につけておくことも、異動の可能性を高める効果的な方法です。

転職と今の会社での頑張り、どちらが自分に合うか

この時期の転職は「キャリアアップ」と見なされることが多いため、じっくり検討する価値があります。現職と転職先の比較表を作り、「給与」「成長機会」「ワークライフバランス」「企業文化」など多角的に評価してみましょう。

また、業界の知人や転職経験者から話を聞き、リアルな情報を集めることも大切です。転職市場での自分の価値を知るために、実際に応募して面接を受けてみるという選択肢もあります。

医療現場で培った経験や技術は、きっと他の職場でも高く評価されるはず。客観的な比較と周りの人の体験談を聞くことで、自分らしい働き方への道筋が見えてくることでしょう。

仕事を辞める前に試してほしい6つの対処法

「辞めたい」と思う前に、現状を変える方法を探してみませんか?すぐに転職を決断する前に試せる対策があります。

ここでは、職場環境や自分自身の状況を改善するための6つの具体的なアプローチをご紹介します。これらを試すことで、新たな可能性が見えてくるかもしれません。

1. 上司との本音トーク、切り出し方のコツ

「辞めたい」と思う前に、上司に現状を伝えてみましょう。ただし、ぶっつけ本番は避け、事前に「少しお時間いただけますか」と1対1での時間を確保することが大切です。

話す際は問題点を具体的に伝え、感情的にならず「〇〇の部分を改善したい」と建設的な提案を心がけましょう。メモを用意しておくと、話が整理しやすいです。上司の反応次第で会社の本気度が見えてくることも。

2. 「違う部署ではどうだろう?」異動の可能性を探る

同じ会社でも、部署によって文化や業務内容は大きく異なります。興味のある部署の仕事内容を調べたり、そこで働く人とランチをして話を聞いてみましょう。

上司や人事に異動希望を伝える際は、「〇〇のスキルを伸ばしたい」「会社に△△の形で貢献したい」など、前向きな理由を伝えるのがポイント。会社に残りつつ、環境を変えられる貴重な選択肢です。

3. 心と体のケア、休職という選択肢

心身の不調を感じたら、まずは休息を優先しましょう。有給休暇の取得、メンタルヘルスケア、産業医への相談など、会社の制度を活用する方法があります。

症状が深刻な場合は、医師の診断書をもとに休職制度を利用することも検討を。「休むことは甘え」ではなく、長く働き続けるための必要な選択です。休養と環境リセットで、新たな視点が得られることも多いのです。

4. スキルアップで状況を変える小さな一歩

現状を変えるための一つの方法は、自分自身のスキルアップです。社内研修、オンライン講座、資格取得など、今の仕事に役立つスキルを磨くことで評価が上がることも。

また、新しいスキルは「この会社を辞めても通用する」という安心感にもつながります。毎日30分でも継続的に学ぶ習慣をつけることで、自信と選択肢が広がっていくのを実感できるでしょう。

5. 仕事以外での充実感を見つける方法

仕事だけが人生ではありません。趣味、運動、家族との時間、副業、ボランティアなど、仕事以外の場で充実感や達成感を見つけることで、仕事へのプレッシャーが軽減することも。

「仕事=人生のすべて」という考え方から距離を置き、多角的な自己実現を目指すことで心の余裕が生まれます。週末の充実が、月曜日の活力につながることも多いのです。

6. プロに相談して自分の市場価値を知る

転職エージェントやキャリアコンサルタントに相談することで、客観的な視点から自分の市場価値や可能性を知ることができます。必ずしも今すぐ転職する必要はなく、「どんな選択肢があるのか」を知るだけでも安心感につながります。

また、自分のスキルや経験がどのように評価されるかを知ることで、今の会社での交渉材料になったり、具体的なキャリアプランを立てるヒントにもなるでしょう。

まとめ

仕事を辞めたいと感じる気持ちは「甘え」ではなく、大切な自分からのサインです。その理由は人それぞれ違いますが、人間関係、適性のミスマッチ、長時間労働、評価への不満、成長機会の不足など、様々な要因があります。

健康被害やハラスメントなど明らかに辞めるべき状況もあれば、自己成長や環境改善を試みる価値のあるケースも。大切なのは、自分の気持ちをしっかりと見つめ、入社歴に応じた適切な対処法を探り、次のステップを前向きに考えること。あなた自身の幸せと成長を第一に、納得のいく選択をしてください!